一篇《Nature》子刊论文揭示“中空管状催化膜”的新突破——PVP精选论文14

电纺模板 + 共轭微孔聚合物:

一篇《Nature》子刊论文揭示“中空管状催化膜”的新突破——PVP精选论文14

参考文献

来源:首尔大学材料科学与工程学院

发表期刊:Scientific Reports

DOI: 10.1038/s41598-017-13827-w 本文基于公开发表的科研成果进行解读与科普,旨在促进学术传播。

Lee, J., Kim, J. G., & Chang, J. Y. (2017). Fabrication of a conjugated microporous polymer membrane and its application for membrane catalysis. Scientific Reports,7,13568.

https://doi.org/10.1038/s41598-017-13827-w

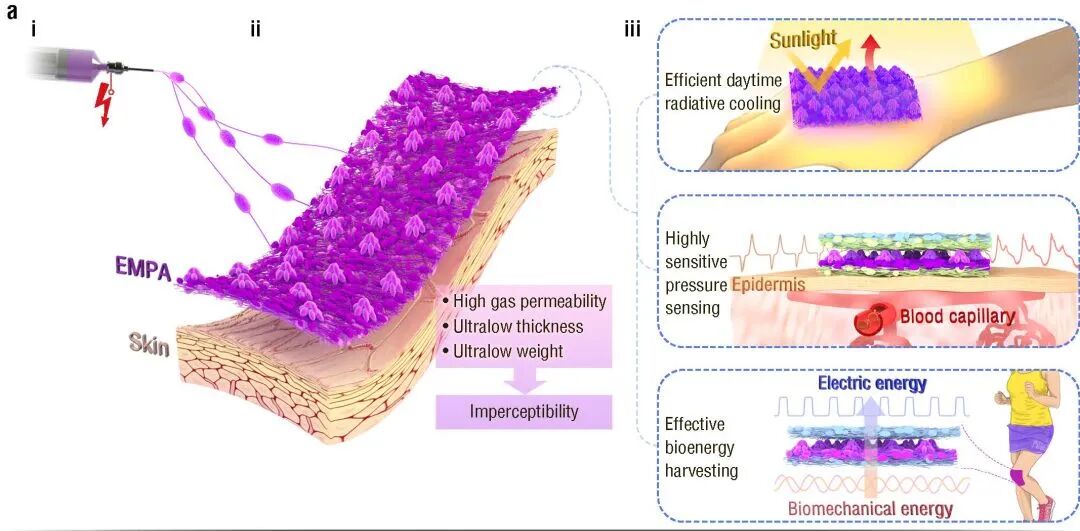

导语

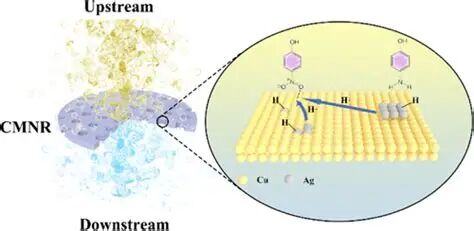

在能源、催化与环境材料领域,膜材料始终扮演着“核心平台”的角色。近期,来自首尔大学材料科学与工程系的研究团队发表在Scientific Reports的论文《Fabrication of a conjugated microporous polymer membrane and its application for membrane catalysis》提出了一种创新的膜制备路线——以电纺聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为模板,构筑具有层级多孔结构的共轭微孔聚合物膜(CMP),并成功实现了银纳米粒子的膜内固定,用于催化还原反应。

01

研究亮点概述

这篇论文由首尔大学材料科学与工程学院的研究团队完成,系统展示了共轭微孔聚合物膜(CMP)在结构设计与催化应用上的突破性进展。作者通过电纺技术 + 原位偶联反应,实现了从聚合物纳米纤维模板到自支撑催化膜的转化。其核心亮点如下:

1

创新制备理念:

利用电纺聚乙烯吡咯烷酮(PVP)膜作为可移除模板,在其纤维表面进行 Sonogashira–Hagihara 偶联反应,使 1,3,5-三乙炔基苯与 1,4-二碘苯发生共轭聚合,从而形成 CMP 层。这一策略打破了 CMP 材料通常仅能制成粉末的限制。

2

中空管状与层级多孔结构:

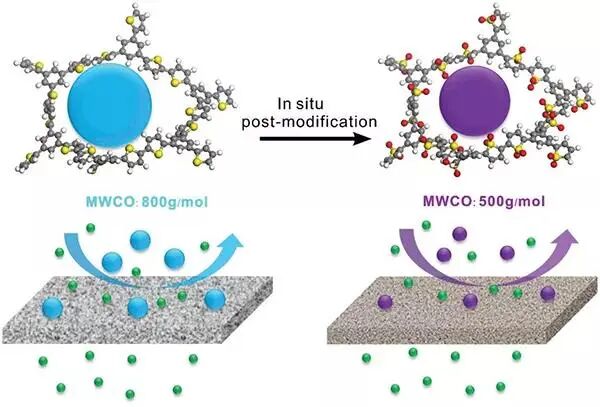

通过溶剂萃取去除 PVP 核心,获得由中空管状纳米纤维交织而成的自支撑 CMP 膜。其壁厚约 50 nm,比表面积达 758 m²/g,孔径分布涵盖微孔、介孔与宏孔层级,实现了优异的通透性与反应接触效率。

3

高性能催化体系:

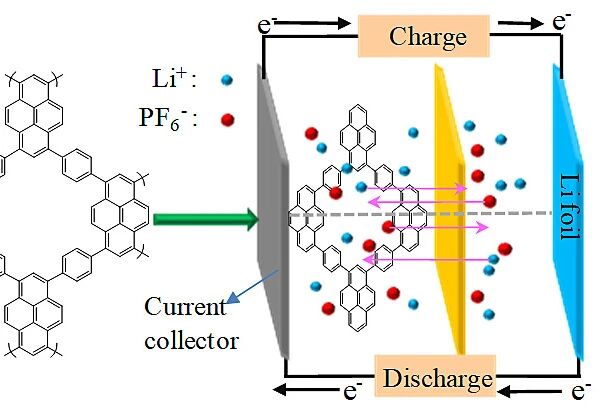

在模板中预嵌入银纳米颗粒后,经聚合与萃取得到 Ag@CMP 膜。该膜在 4‑硝基苯酚还原反应中实现快速转化,表现出高活性与稳定可循环特性。

4

结构‑性能关联性清晰:

CMP 的共轭骨架确保化学稳定性,而中空结构与层级孔道则提升了反应物扩散与催化效率,为膜催化反应器提供了新的设计思路。

这项研究不仅展示了一种新型的共轭微孔聚合物膜制备路线,也验证了其在膜催化领域的潜力,为开发可调结构、高效能的多孔膜材料提供了范例。

02

研究背景

多孔聚合物膜是能源转化、催化与分离技术中不可或缺的功能材料。然而,传统制备方法如相转化、界面聚合或拉伸成膜等,虽然能构建出介孔或宏孔结构,却难以在微孔(<2 nm)尺度上实现高孔隙率与高稳定性兼备的薄膜。

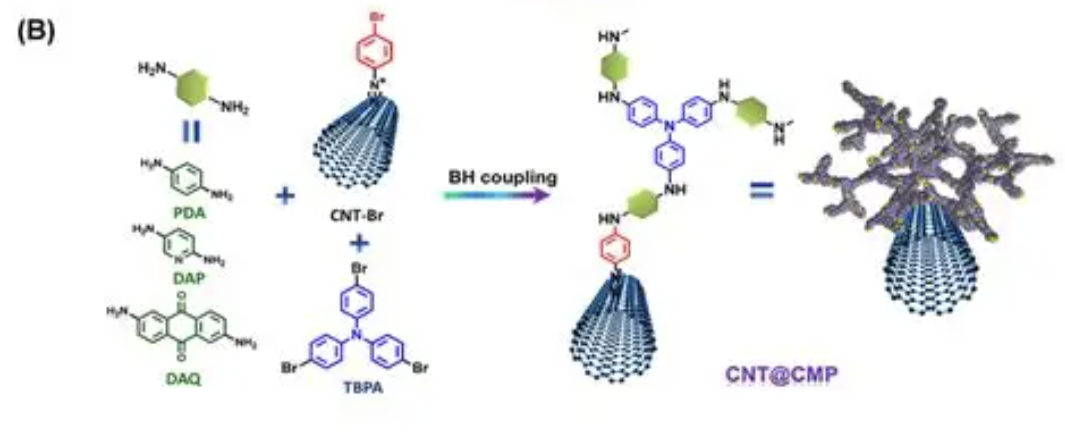

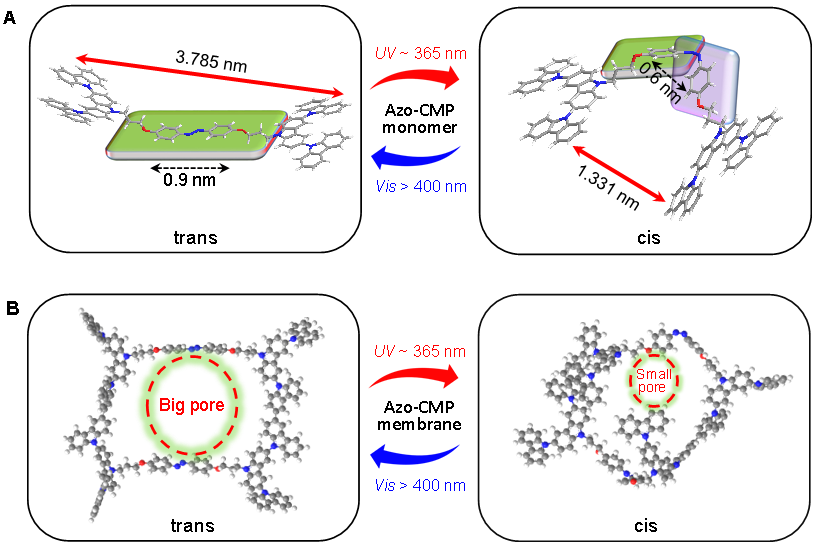

近年来兴起的共轭微孔聚合物(Conjugated Microporous Polymers, CMPs),凭借其高比表面积、化学稳定性和可调结构特性,在气体吸附、能量存储及催化等领域展现出巨大潜力。然而,CMP 通常通过交联反应生成难溶难融的粉末状材料,可加工性差、膜化困难成为制约其应用的主要瓶颈。研究团队针对这一痛点,提出以电纺聚乙烯吡咯烷酮(PVP)纳米纤维膜为牺牲模板的新策略:

电纺技术可制备出连续、交织的纳米纤维网络,为 CMP 的原位聚合提供稳定支撑;

PVP 的羰基可与钯催化剂配位,促进 CMP 在纤维表面生长;

PVP 对反应体系溶剂(甲苯/三乙胺)不溶,可保持结构完整;

后续溶剂萃取可彻底去除 PVP,留下完整的中空 CMP 管状网络。

这一设计使 CMP 从“粉末形态”成功跨越至“自支撑膜形态”,不仅解决了其成膜性问题,也为后续实现膜催化反应、连续流反应器设计及可控功能化修饰提供了新的平台基础。

03

实验设计与材料制备

该研究的实验设计可分为四个关键阶段,从模板制备到功能化催化膜的获得,充分体现了“从结构到性能”的材料工程思路。

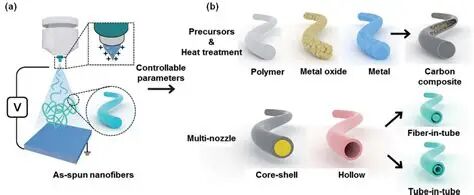

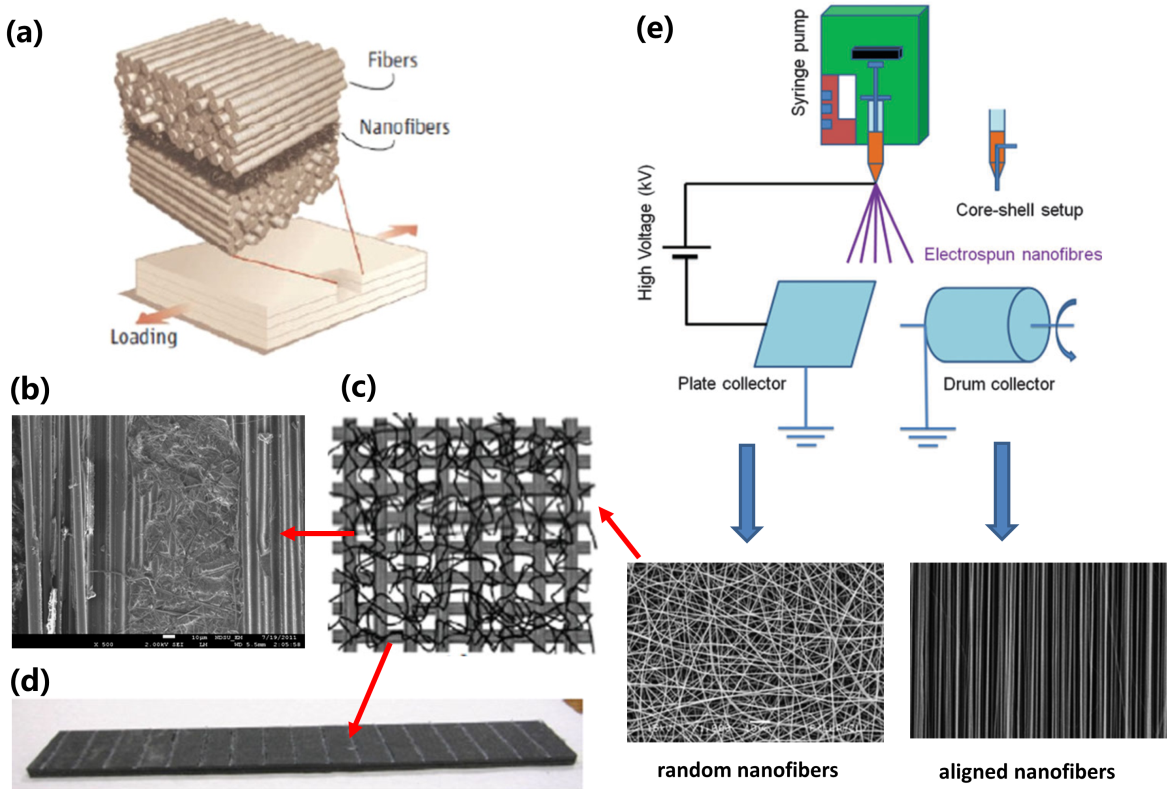

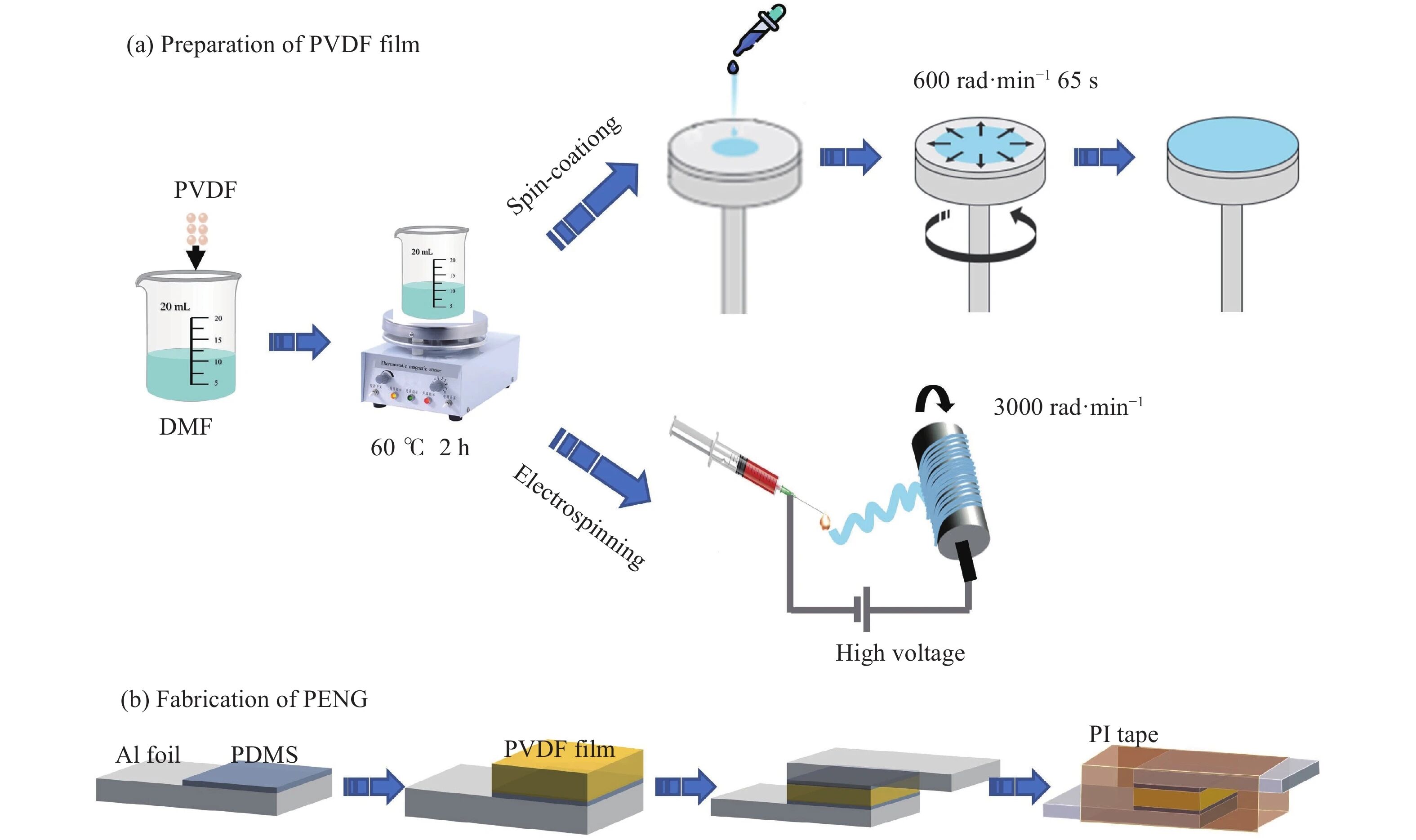

电纺模板制备

(Electrospun Template Preparation)

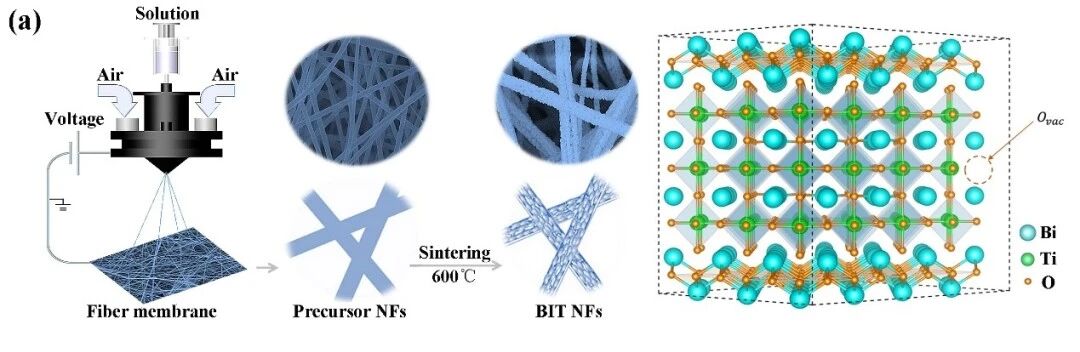

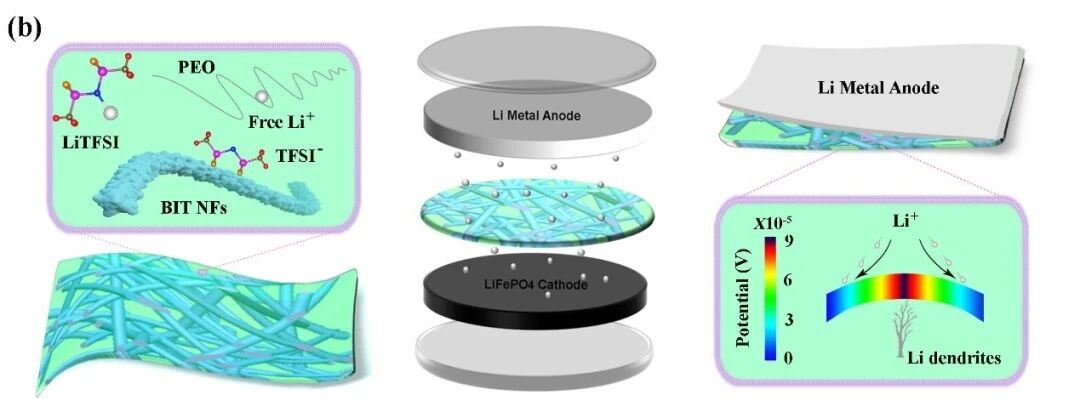

研究团队首先将高分子聚乙烯吡咯烷酮(PVP, Mw=1,300,000)溶解于 DMF/乙醇(1:1, w/w)混合溶剂中,浓度为 10 wt%。在 20 kV 电压、1.5 mL/h 进液速度、20 cm 收集距离条件下电纺,获得均匀的纳米纤维膜,纤维直径约 200 nm,形成可作为后续反应载体的非织造结构。

CMP 层的原位生长

(In-situ Growth of CMP Layer)

将制备好的 PVP 膜浸入含有单体 1,3,5-三乙炔基苯与 1,4-二碘苯的甲苯/三乙胺(5:1, v/v)体系中,并在 Pd(PPh₃)₂Cl₂ / CuI 双催化体系下进行 Sonogashira–Hagihara 偶联反应(室温 24 小时)。此时 CMP 在 PVP 纤维表面逐层生长,形成核‑壳结构的 PVP@CMP 复合膜。

模板去除与中空结构形成(Template Removal & Hollowing)

反应结束后,样品经四氢呋喃超声清洗、甲醇 Soxhlet 萃取 12 小时,以去除残余催化剂与 PVP 核心,最终获得厚度约 100 µm 的自支撑 CMP 膜。其纤维壁厚约 50 nm,形成完整的中空管状网络。

银纳米颗粒固定

(Ag Nanoparticles Immobilization)

为实现催化功能,研究者先将 PVP 与 AgNO₃ 混合于 DMF 中,使 DMF 还原 Ag⁺ 生成均匀分布的 Ag 纳米颗粒,再进行电纺,获得 PVP@Ag 膜。随后通过与 CMP 同步聚合和模板萃取过程,Ag 纳米粒子被牢固“困”在 CMP 壁层的孔道中,形成 Ag@CMP 功能化催化膜。

结构与性能验证

(Characterization & Validation)

研究采用 SEM、TEM、FT‑IR、TGA、XRD、BET 等手段表征材料结构与热稳定性;结果显示 CMP 膜具高比表面积(758 m²/g)、优良的机械柔性(断裂应变约 7%)及热稳定性(初始分解温度 360 ℃)。

综上,整个制备路线简洁可控,既保证了 CMP 的多级孔结构,又实现了金属催化粒子的膜内固定,为功能化催化膜的大规模制备提供了新范式。

04

关键表征结果

研究团队对所制备的 CMP 膜及 Ag@CMP 催化膜进行了系统的物理化学表征,从微观结构到性能表现均得到了详尽验证:

1

形貌结构

(Morphology & Microstructure)

SEM 图像:电纺 PVP 膜表现为均匀光滑的纤维结构,直径约 200 nm;经 CMP 包覆后直径增至约 300 nm,形成核壳型 PVP@CMP 结构。去除 PVP 后,CMP 膜呈中空管状,壁厚约 50 nm,纤维网络完整且高度交织。

TEM 图像:清晰显示出空心管状结构,CMP 层连续致密。Ag@CMP 样品中可见 10 nm 以下银纳米颗粒均匀分布在膜壁中,部分发生轻微团聚但未失去分散性。

2

化学结构与组成(Chemical Composition)

固态 ¹³C NMR:显示 123 ppm 与 131 ppm 对应芳香碳峰,90 ppm 为炔基碳信号,验证 CMP 成功生成。

FT‑IR 光谱:2202 cm⁻¹(C≡C 拉伸振动)与 1580 cm⁻¹(芳香环 C=C)特征峰明显,去除 PVP 后,其 1663 cm⁻¹ 羰基峰消失,证明模板已被彻底去除。

3

热性能(Thermal Stability)

TGA 曲线显示 CMP 膜的初始分解温度约 360 ℃,在 800 ℃ 仍保留约 70% 残炭率,体现出高热稳定性。相比之下,纯 PVP 膜残炭率仅 5%。

4

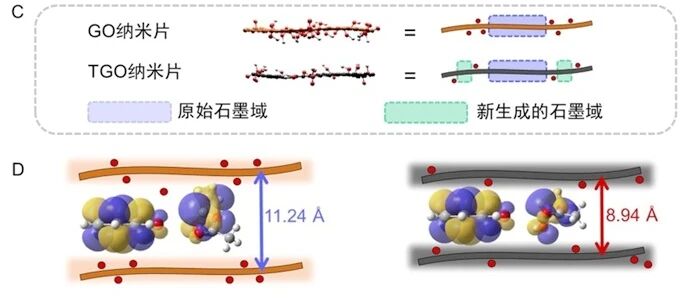

孔隙结构与比表面积

(Porosity & BET Surface Area)

氮气吸附–脱附测试表明:PVP@CMP 膜比表面积为 120 m²/g,去除 PVP 后显著提升至 758 m²/g;CMP 粉末样品为 950 m²/g。

NL‑DFT 分析显示 CMP 膜孔径集中在 2–10 nm,具备典型的微孔‑介孔层级结构。

5

渗透与力学性能

(Permeability &Mechanics)

透过性实验表明,CMP 膜对丙酮、THF、己烷等有机溶剂均具良好渗透性,而含 PVP 的复合膜几乎不透。

拉伸测试显示该膜断裂应变约 7%,最大应力 3 MPa,杨氏模量约 63 MPa,兼具柔韧性与结构完整性。

6

XRD 结构确认

(Crystallinity & Metal Dispersion)

XRD 图谱中,Ag@CMP 样品出现 2θ = 38°, 44°, 64°, 77° 四个峰,对应银的 (111)、(200)、(220)、(311) 晶面,说明银纳米粒子成功嵌入且保持金属态分布。

综合分析表明,所得 CMP 膜具有优异的层级多孔性、高稳定性与良好渗透性能,为后续膜催化反应奠定了坚实的结构基础。

05

催化性能展示

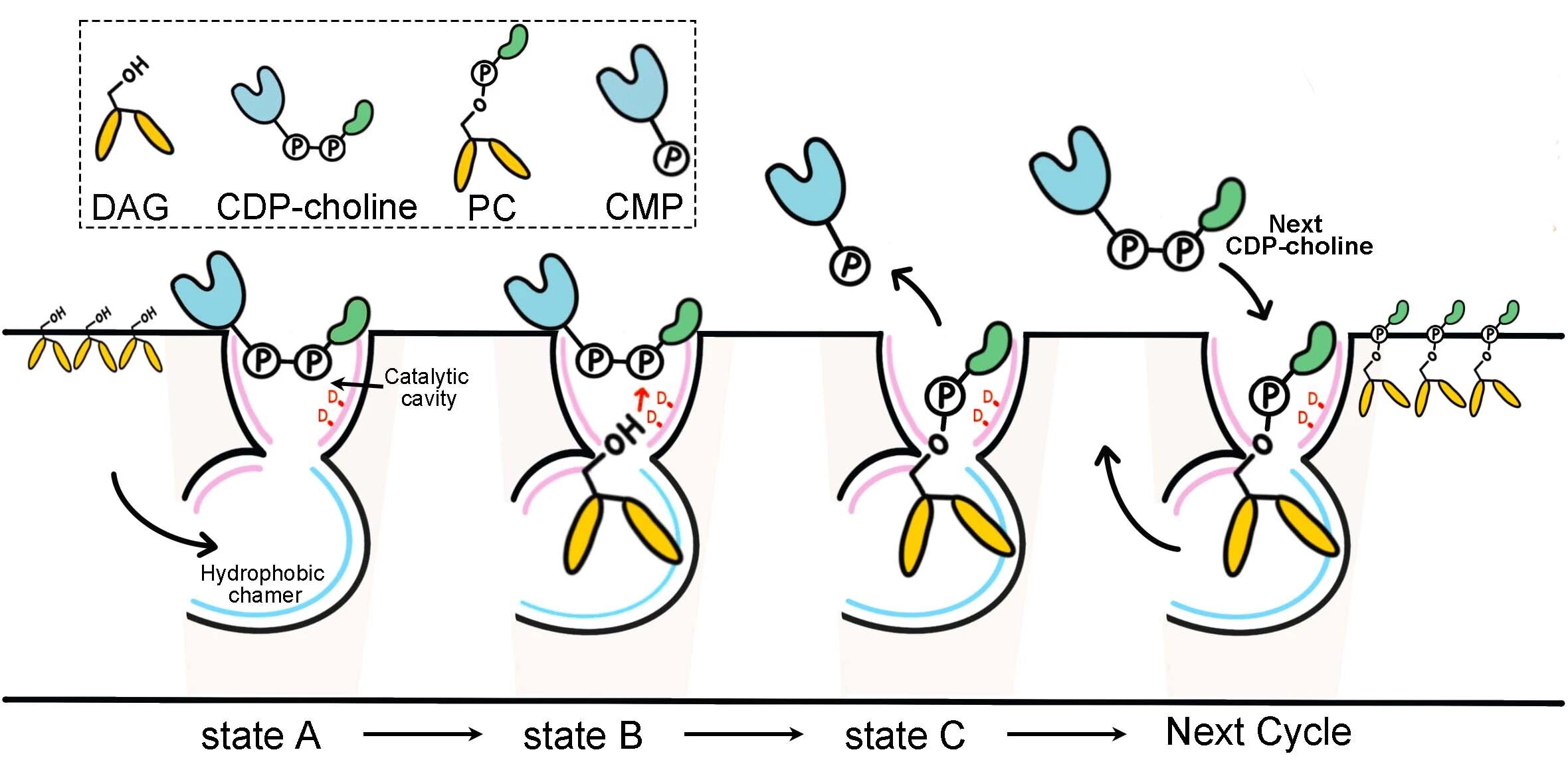

研究团队进一步验证了 Ag@CMP 膜在催化反应中的应用潜力,选择典型的4‑硝基苯酚(4‑nitrophenol)还原反应作为模型体系进行性能评估。

实验设计(Reaction Setup)

将 0.1 mM 4‑硝基苯酚与过量 NaBH₄(10 mM)混合于乙醇/水(1:1, w/w)溶液中,体积 3 mL。实验装置为一个底部带针孔的反应瓶,瓶口覆盖 Ag@CMP 膜,使溶液以 0.2 mL/min 的速率在重力作用下通过膜,从而形成连续流动式催化反应系统。

反应机理与光谱变化

(Reaction Mechanism & UV‑Vis Analysis)

未反应溶液呈黄色,在 400 nm 处有明显吸收峰(归属为 4‑硝基苯酚离子)。

通过 Ag@CMP 膜后,溶液变为无色,400 nm 吸收峰完全消失,同时在 300 nm 处出现新峰,对应生成物 4‑氨基苯酚(4‑aminophenol)。

结果表明,膜中银纳米颗粒有效催化了电子转移反应,加速了还原过程。

对照实验(Control Test)

使用无 Ag 负载的 CMP 膜进行同样的反应,结果显示 400 nm 吸收峰几乎未变化,证明反应几乎未发生,验证了催化活性源于银纳米颗粒的存在。

循环稳定性(Recyclability)

在连续三次循环反应后,Ag@CMP 膜的转化效率保持稳定,未观察到催化活性衰减,表明其结构稳定、金属分散良好,具备优异的可重复使用性能。

性能优势总结

(Performance Highlights)

高催化效率:膜内纳米孔道使反应物分子可快速进入活性位点;

低传质阻力:中空管状与层级多孔结构显著提升了流体通透性;

连续反应潜力:实现“流动‑透膜‑反应”一体化设计,为连续流催化与绿色化工过程提供新方向。

该实验成功展示了 CMP 材料在膜催化领域的实际应用潜力,为开发高效、可再生的反应体系奠定了基础,也验证了该结构在反应动力学与能效提升方面的独特优势

06

研究意义与前景

这项研究展示了从模板法到功能催化膜的全流程设计,在材料科学与环境工程领域都具有重要启示意义:

1

技术创新性:

研究团队以电纺 PVP 膜为牺牲模板,成功实现了共轭微孔聚合物从“粉末态”到“膜态”的结构跃迁,为解决 CMP 材料加工性差的问题提供了新思路。

2

多功能结构设计:

中空管状与层级多孔结构的结合,使该膜兼具高比表面积、优异的渗透性与稳定性,为催化反应、分离过滤及能量转化提供了理想平台。

3

催化可拓展性:

Ag 纳米颗粒的膜内固定验证了高效催化性能,未来可拓展至 Pd、Au、Pt 等多种金属体系,用于氧化还原、CO₂ 转化及水处理等方向。

4

实际应用前景:

凭借其可控孔径与良好力学性能,该技术有望应用于燃料电池、光催化、污染物降解、药物递送等多领域。

以 PVP 电纺模板为“骨架”,以共轭微孔聚合物为“皮层”,首尔大学团队构建出一种兼具高比表面积、可渗透性与高稳定性的新型功能膜。这一工作不仅拓宽了 CMP 材料的应用边界,也为“可设计化膜催化”提供了范式。未来,该技术有望在能源转化、膜催化与环境净化等领域成为重要突破口。

|PVP业之先锋

|021-50565706